Wer sich als Erste oder Erster in einer Familie auf den Weg in die Wissenschaft begibt, hat es oft nicht leicht. Dies betrifft sowohl Promovierende aus Nicht-Akademiker-Haushalten als auch Promovierende mit Migrationshintergrund. Um es ein wenig einfacher zu machen, haben wir hier ein paar Informationen zusammengetragen: zur Finanzierung von Promotionen, zu Vernetzungsmöglichkeiten und zur Überwindung des Fremdheitsgefühls in der akademischen Welt.

-

Promotionsstelle

Wer aus einem nicht-akademischen Haushalt kommt, ist bei jedem weiteren Schritt der wissenschaftlichen Qualifizierung häufig mit der Erwartung des sozialen Umfelds konfrontiert, insbesondere der Eltern, dass „endlich auch mal richtig Geld verdient werden sollten“. Hier unterscheidet sich die Promotionsphase von der Studienzeit: Es gibt Beschäftigungsverhältnisse, die extra zur Finanzierung von Promotionen angeboten werden.

Ein häufiger Weg der Promotionsfinanzierung ist eine Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl oder in einem Drittmittelprojekt. Eine gute Voraussetzung, um eine solche Stelle zu erhalten, ist häufig die vorherige Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft während des Studiums. Die Promotionsstellen werden meist für drei Jahre oder die Laufzeit des Drittmittelprojekts ausgeschrieben.

Weitere Informationen zu dieser Form der Finanzierung finden Sie hier.

-

Strukturierte Promotionsprogramme

Zunehmend häufiger gibt es sogenannte strukturierte Promotionsprogramme in Form von Graduiertenschulen oder -kollegs. In diesen Programmen forschen und promovieren Sie thematisch fokussiert zu einem gemeinsamen Forschungsthema. Die Finanzierung erfolgt in der Regel über programmeigene Stipendien oder Stellen. Die Vergabe findet üblicherweise zu einem festgesetzten Termin in einem Auswahlverfahren durch eine Vergabekommission statt. Die transparente Vergabe in einem Auswahlverfahren und die höhere Strukturiertheit der Promotion in diesen Programmen führen (neben anderen Faktoren) dazu, dass der Anteil von Promovierenden aus nicht-akademischen Haushalten, mit Migrationsgeschichte oder internationaler Herkunft in den strukturierten Programmen deutlich höher ist.

Weitere Informationen zu den strukturierten Promotionsprogrammen an der Friedrich-Schiller-Universität Jena finden Sie hier.

-

Promotionsstipendien

Um ein Promotionsstipendium zu erhalten, muss nach dem Masterabschluss zunächst häufig eine 6- bis 12-monatige Such- und Bewerbungsphase überbrückt und finanziert werden. Hierfür gibt es leider nur sehr selten Überbrückungshilfen (eine Ausnahme sind die Exposé-Stipendien der Universität GöttingenExterner Link). Erschwerend kommt hinzu, dass die 13 Begabtenförderungswerke, welche die meisten Promotionsstipendien in Deutschland vergeben, einen besonderen Fokus auf soziales und zivilgesellschaftliches Engagement legen. Wenn man allerdings das Studium über Nebenjobs finanzieren musste, kann es oft schwer sein, sich auch noch sozial zu engagieren. Es gibt allerdings auch Stiftungen, die (neben dem geforderten Engagement) explizit auch die soziale Herkunft oder einen Migrationshintergrund bei der Stipendienauswahl berücksichtigen, wie die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Hans-Böckler-Stiftung, die Heinrich-Böll-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung oder die Stiftung der deutschen Wirtschaft.

Weitere grundsätzliche Informationen zu Stipendien für die Promotion und zur Stipendienbewerbung finden Sie hier. Die Initiative ApplicAidExterner Link bietet Promovierenden aus nicht-akademischen Haushalten zudem Unterstützung bei der Bewerbung um ein Stipendium.

-

Industriepromotion/Berufsbegleitende Promotion

Einige Unternehmen bieten ihren Beschäftigten die Möglichkeit, berufsbegleitend zu promovieren. Im Arbeitsvertrag wird dann geregelt, welcher Anteil der Arbeitszeit für die Promotion verwendet werden kann. Ob dies in Ihrem Unternehmen möglich ist, müssen Sie zunächst mit Ihrem Arbeitgeber klären. Nachdem dies geklärt ist, müssen Sie eine Betreuerin oder einen Betreuer an einer Forschungseinrichtung finden, die oder der Ihr Promotionsprojekt betreuen würde.

Auch wenn Ihr Unternehmen die Möglichkeit einer Freistellung zur Promotion nicht anbietet, können Sie berufsbegleitend promovieren. Insbesondere wenn Sie bereits eine Ausbildung oder einen Beruf vor Ihrem Studium abgeschlossen haben, können Sie dies für die Finanzierung Ihrer Promotion nutzen. Sie arbeiten dann in Ihrem erlernten Beruf und verfolgen die Promotion neben dieser Tätigkeit. Sie sollten allerdings beachten, dass dies eine große Doppelbelastung bedeuten kann und daher eine Promotion auf diesem Wege häufig deutlich länger als drei oder vier Jahre dauern kann. Wichtig ist, dass Sie eine Betreuerin oder einen Betreuer finden, mit der oder dem Sie den Zeithorizont Ihres Promotionsvorhabens besprechen können. Weitere Informationen zur Suche einer Promotionsbetreuung finden Sie hier.

-

Akademische Sprache

Die akademische Sprache – insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften – kann zunächst befremdlich wirken. Es ist sicherlich sinnvoll, eine Fachsprache zu verwenden, wenn bestimmte Konzepte und Ideen in einer wissenschaftlichen Fachdisziplin etabliert sind. Allerdings kann dies auch ein Weg sein, andere mit einer gelehrten Sprache einzuschüchtern oder eigenes Unwissen zu überspielen. Bereits in den 1970er Jahren wurde dies von Wolf Wagner als „Uni-Bluff“ beschrieben. Er beschrieb in seinem (immer wieder neu aufgelegten) Buch „Uni-Angst und Uni-BluffExterner Link“ diverse Strategien, wie dieser Bluff an den Universitäten – insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften – eingesetzt wird. Es kann sehr hilfreich sein, sich diese Bluff-Regeln und -Strategien anzuschauen, da so das Fremdheitsgefühl in der akademischen Welt geringer wird und deutlich wird, dass auch hier nur "mit Wasser gekocht" wird. Ein Interview mit dem Autor und einige der Bluff-Regeln finden Sie hierExterner Link.

-

Hochstapler-Syndrom

Das Fremdheitsgefühl äußert sich bei Personen aus Nicht-Akademiker-Haushalten oder mit Migrationshintergrund oft auch im sogenannten Hochstapler-Syndrom: Man glaubt, dass man die eigenen Leistungen nicht durch die eigenen Fähigkeiten, sondern nur durch Zufälle oder besondere Umstände erreicht hat, und dass man eigentlich unfähig und defizitär ist, die anderen das aber noch nicht entdeckt haben. Es sei daher nur eine Frage der Zeit, bis man von den Anderen als Hochstaplerin bzw. als Hochstapler enttarnt wird. Dieses Syndrom ist in der Wissenschaft jedoch generell, also unabhängig von der eigenen sozialen Herkunft, weit verbreitet – besonders aufgrund der oftmals unsicheren Karrierewege und des enormen Wettbewerbsdrucks. Weitere Informationen zu diesem Syndrom in der Wissenschaft finden Sie hierExterner Link.

-

Geringere Durchlässigkeit bei höheren Bildungsabschlüssen

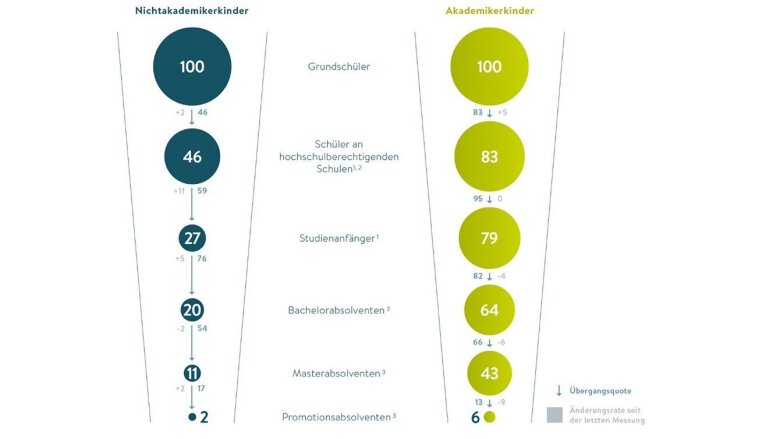

Die Durchlässigkeit des deutschen Hochschulsystems für Studierende und Promovierende aus Nicht-Akademiker-Familien ist leider immer noch nicht sehr groß: Von 100 Grundschülern und -schülerinnen aus akademisch-geprägten Haushalten erlangen 10 Personen eine Promotion, aus nicht-akademisch geprägten Haushalten gelingt dies lediglich einer Person. In der untenstehenden Abbildung aus dem Hochschulbildungsreport Externer Linkist grafisch illustriert, wann die meisten Nicht-Akademiker-Kinder das Bildungssystem verlassen: Der Zugang zum Studium stellt eine sehr große Hürde dar, aber auch in der Phase nach dem Bachelorabschluss steigen viele Nicht-Akademiker-Kinder aus. Dies ist zum einen dadurch bedingt, dass sich viele lieber für eine Erwerbstätigkeit nach dem Bachelorabschluss entscheiden als noch eine weitere (kostenintensive) Qualifizierungsphase anzuschließen. Zum anderen scheiden auch überproportional viele Nicht-Akademiker-Kinder – wahrscheinlich aufgrund von Finanzierungsproblemen – aus dem Masterstudium aus. Eine ähnliche Dynamik dürfte nach dem Abschluss des Masterstudiums zu beobachten sein.

Unterschiede im Erreichen der nächsten Bildungsstufe

Foto: Hochschulbildungsreport 2020 -

Gründe für die abnehmende Promotionsquote der ersten Generation

Insgesamt hat die Promotionsquote von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mit einer nicht-akademischen Herkunft in den letzten Jahren abgenommen (vgl. Jaksztat/Lörz 2018Externer Link). Dies hat verschiedene Gründe: Die Promotionsquoten unterscheiden sich zum einen deutlich nach Fächern. Dies ist auch durch die Studienfachwahl am Anfang des Studiums bedingt: Studierende aus Nicht-Akademiker-Haushalten sind in geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächern deutlich überrepräsentiert, während Studierende aus Akademiker-Haushalten in Medizin und Rechtwissenschaften überrepräsentiert sind. In den naturwissenschaftlichen Fächern sind beide Gruppen etwa gleich verteilt. In den letzten Jahren ist die Promotionsquote in den Fächern Rechtswissenschaften und Medizin deutlich gestiegen (in den Rechtswissenschaften von 7 auf 20 Prozentpunkte und in der Medizin von 46 auf 66 Prozentpunkte). Gleichzeitig erhöhten sich die Promotionsquoten in den Studienfächern, die von Personen aus nicht-akademischen Haushalten eher gewählt werden, nur leicht oder blieben gleich.

Als weiteren Faktor identifizierten Jaksztat und Lörz die zunehmende Bedeutung von wissenschaftlichen Hilfskrafttätigkeiten für die Aufnahme einer Promotion. Studierende aus Akademiker-Familien sind häufiger als wissenschaftliche Hilfskraft tätig als Studierende aus Nicht-Akademiker-Familien. Die Hilfskrafttätigkeit bietet einen leichteren Zugang zu potentiellen Promotionsbetreuerinnen und -betreuern und führt häufig dazu, dass Hilfskräfte nach dem Masterabschluss gefragt werden, ob sie nicht mit einer Promotion am Lehrstuhl weitermachen wollen. Aus diesem Grund hat die Universität zu Köln auch ein Programm zur Förderung von studentischen Hilfskraftstellen für Studierende der Ersten GenerationExterner Link gestartet.

-

Soziale Herkunft von Professorinnen und Professoren

Lange Zeit wurde die Herkunft von Professorinnen und Professoren nicht untersucht. Im Rahmen ihrer Dissertation befragte die Soziologin Christina Möller alle Professorinnen und Professoren des Landes Nordrhein-Westfalen nach ihrer Herkunft. Die Ergebnisse ihrer Befragung deuten darauf hin, dass nach einer Phase der größeren Offenheit in den 1990er Jahren, die mit einer vermehrten Besetzung von Lehrstühlen durch Personen aus nicht-akademischen Haushalten gekennzeichnet war, nun wieder eine Schließung einsetzt und Personen aus dem akademischen Herkunftsmilieu häufiger auf Lehrstühle berufen werden. Nur jeder zehnte Lehrstuhl wurde in den 2010er Jahren in Nordrhein-Westfalen mit einer Person aus einem nicht-akademisch geprägten Haushalt besetzt. Unterschiede zeigten sich auch nach Fächern: Die juristischen und medizinischen Fächer gehören zu den sozial eher geschlossenen Disziplinen, im Gegensatz zu den erziehungswissenschaftlichen, sozial- und politikwissenschaftlichen Fächern. Weitere Informationen zur Studie und zu diesem Thema finden Sie hierExterner Link.

Empfehlenswert ist auch das Buch "Vom Arbeiterkind zur Professur. Sozialer Aufstieg in der WissenschaftExterner Link". Darin berichten einige jetzige Professinnen und Professoren von ihrem persönlichen Werdegang.

-

Fehlende Bildungsgerechtigkeit für Personen mit Migrationshintergrund

Mehr als ein Fünftel der Bevölkerung in Deutschland hat einen Migrationshintergrund – also ein Elternteil, das in einem anderen Land geboren wurde. Inwiefern der Migrationshintergrund einen Einfluss auf die Bildungschancen während des Studiums oder der Promotion in Deutschland hat, wurde erst in den letzten Jahren vermehrt untersucht. In einer Untersuchung für die Gewerkschaft GEW hat René Krempkow im Jahr 2022 eine Übersicht entwickeltExterner Link, welche die Bildungsbeteiligung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund zeigt. Die Grafik verdeutlicht, wie unterschiedlich die Übergangsquoten von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationshintergrund auf den einzelnen Bildungsstufen sind: Nur 37 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund wechseln auf eine Schule, an der sie einen Abschluss machen können, der ihnen ein Studium ermöglicht (Gymnasium oder Gesamtschule). Bei den Schülerinnen und Schülern ohne Migrationshintergrund sind es im Gegensatz dazu 57 Prozent. Nach dieser frühen Selektion sind die Übergangsquoten zu den höheren Bildungsabschlüssen ähnlich hoch oder sogar höher. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass Personen mit Migrationshintergrund oftmals ein höheres Streben und einen stärkeren Willen habenExterner Link, ein Studium abzuschließen. Dennoch kann dies nicht die Selektion ausgleichen, die am Anfang des Bildungssystems stattgefunden hat: Letzten Endes schließen nur zwei von 100 Personen mit Migrationshintergrund eine Promotion ab – im Gegensatz zu vier von 100 ohne einen solchen Hintergrund. Es besteht hier allerdings auch ein Zusammenhang mit der sozialen Herkunft: Fast die Hälfte der Jugendlichen mit Migrationshintergrund stammt aus einem nicht-akademischen Haushalt mit niedrigem sozioökonomischem Status – im Gegensatz zu einem Fünftel der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund.

-

Weiterführende Literatur

- Becker, Birgit; Gresch, Cornelia (2015): Bildungsaspirationen in Familien mit MigrationshintergrundExterner Link

- Jaksztat, S. & Lörz, M. (2018): Ausmaß, Entwicklung und Ursachen sozialer Ungleichheit beim Promotionszugang zwischen 1989–2009Externer Link

- Kremkow, René (2022): Gleiche Chancen für alle? Konzeption und Ergebnisse eines "Migrations-Bildungstrichters" Externer Link

- Leikhof, Ulrike (2021): Jugendliche mit Migrationshintergrund in der Begabungsförderung – eine BestandsaufnahmeExterner Link

- Möller, Christina (2015): Herkunft zählt (fast) immer. Soziale Ungleichheiten unter Universitätsprofessorinnen und -professorenExterner Link

- Neumeyer, Sebastian; Pietrzyk, Irena (2019): Hochschulabsolvent/innen mit Migrationshintergrund am Übergang in die PromotionExterner Link

- Reuter, Julia et. al. (Hg.) (2020): Vom Arbeiterkind zur Professur. Sozialer Aufstieg in der WissenschaftExterner Link

- Stifterverband (2021): Vom Arbeiterkind zum Doktor. Der Hürdenlauf auf dem Bildungsweg der ErststudierendenExterner Link